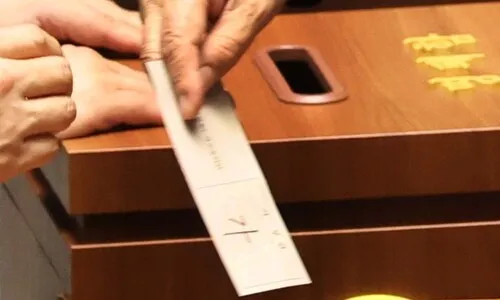

‘강제추행 피해자의 진술서와 범행장면 시시티브이(CCTV) 확보한 검찰 수사관이 피의자 조사를 앞두고 있다. 미리 확보한 진술을 조합해서 피의자에게 물을 질문을 자동으로 만들어줄 수는 없을까.’ ‘자동 형량 제안 시스템을 활용하면 검사별 구형량 편차를 줄일 수 있지 않을까.’

실제 수사를 하면서 인공지능(AI) 기술 도입이 언제 필요하다고 느꼈냐 물으니 검사들이 이렇게 답했다. 대검찰청의 용역으로 연구를 수행한 가톨릭대학교 산학협력단은 검사들의 이런 인터뷰 결과를 바탕으로 지난해 12월 ‘생성형 AI의 검찰 사건처리업무 활용방안 연구 최종보고서’를 펴냈다.

7일 한겨레가 입수한 이 보고서를 보면, 연구진은 수사 단계에서 △유사사건 검색 △진술 요약 및 분석 △수사 정보 요약 및 서류 초안 작성 △형량 제안 △증거물(메신저) 내 유의미한 정보 추출 △증거물(PC) 내 유의미한 정보 추출 △법률 표현 문장 재구성 △수사 질문 생성 △누락 정보 파악 △문서 포맷 표준화 △동일인 확인 △범죄경력 조회 등 모두 12가지 분야에 인공지능 기술을 활용할 수 있다고 밝혔다.

연구팀은 검찰 구성원들과의 인터뷰를 통해 수사단계에서 인공지능 수요를 파악한 다음, 거대언어모델(LLM)을 적용해보는 방식으로 연구를 진행했다. 거대언어모델이란, 대규모 언어 데이터를 학습해 문장 구조 문법, 의미 등을 파악하고 자연스러운 대화 형태로 상호작용이 가능한 인공지능 모델로, 챗지피티(GPT)가 대표적이다.

이러한 기술 도입이 가능한 건 ‘차세대 형사사법정보시스템’(킥스·KICS) 도입으로 대량의 형사사법 데이터의 전산화가 가능해졌기 때문이다. 검찰이 오는 10월 정식 도입을 앞둔 차세대 형사사법정보시스템은 검찰·경찰·해경 등 형사사법기관들이 수사·기소·재판·집행 업무 과정에서 발생한 정보와 문서를 연계해 공동 활용하게 하는 전자 업무 관리 체계다. 인공지능 수사관은 여기에 법률 용어, 법적 논리, 판례 정보까지 각종 데이터를 학습해 각 수사단계에 적용될 예정이다.

인공지능 수사관이 도입되면, 증거물로 제출된 카카오톡 메신저의 방대한 대화 내용에서 범죄 관련 단서를 찾아낼 수 있다. 수사 중인 사건과 유사 판례도 찾아낸다. 간단한 목소리·필체 감정도 할 수 있다.

인공지능 기술 도입이 어려운 분야도 있다. 연구진은 수사 단계에서 진술서 요약에 인공지능 기술을 도입은 한계가 있다고 지적했다. 사람이 요약하는 것보다 맥락 오해 등 오류 빈도가 높기 때문이다. 반대로 유사사건을 검색하는 데 인공지능 기술이 시간을 줄여줄 것으로 기대했다. 연구진은 “지금처럼 키워드 기반의 검색결과는 관련도가 높지 않은 정보들까지 많이 검색돼 필요 정보를 가려내는데 추가적인 시간과 인력이 많이 들어가는 만큼 문맥을 이해하고 유사성 높은 사건을 제대로 검출해주는 (인공지능 수사관의) 기능은 검찰의 업무처리 과정을 효율적으로 감소시킬 것으로 보인다”고 말했다.

검찰은 이르면 올해 말 ‘인공지능 수사관’을 도입할 계획이다. 연구진은 “실제 업무에서 인공지능 기술을 어떻게 활용할 수 있는지 검찰 구성원에 대한 교육이 필요하고, 인공지능 기반 알고리즘 개발 및 구현·검토 등 기술 개발 부서와 기술에 대한 피드백에 참여할 수사관이 필요하다”고 말했다.

오연서 기자 loveletter@hani.co.kr

![[속보] 김건희 특검, ‘삼부토건 주가조작’ 이기훈 부회장 구속영장 청구](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0911/53_17575886595701_20250911504481.webp)

![가자지구는 전지구적 생태학살의 리허설이다 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0911/53_17575493209548_20250911500233.webp)

![‘검찰당’에 또 수사권 주겠다는 말인가 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0911/53_17575807318319_20250911504131.webp)

![<font color="#FF4000">[속보]</font> 석방 한국인 귀국버스, 미 애틀랜타 공항 도착](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/970/582/imgdb/child/2025/0911/53_17575961529105_20250911504680.webp)