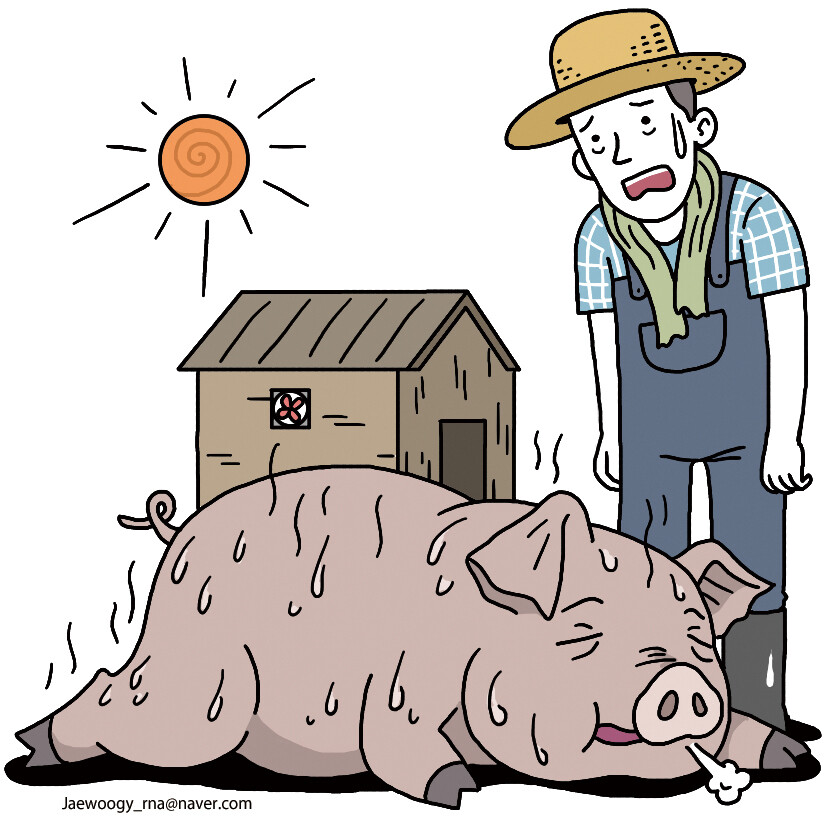

2018년 한해 무더위로 농장동물 907만8000마리가 죽었다. 그해 여름은 기후변화가 농장동물에게 어떤 비극이 될 수 있는지 일깨운 해다. 올여름도 다르지 않다. ‘더워 죽겠다’는 말이 동물에겐 과장이 아니다. 지난 5월20일 이후 폭염으로 149만마리(8월4일 기준)가 죽었다. 본격적 여름이라 할 8월이 한참 남았지만, 지난해 같은 시기(35만4000여마리)와 견줘 4배 이상 많다.

지난 10년간 폭염으로 죽은 농장동물은 해마다 수십만~수백만마리에 이른다. 정부가 가축 폭염 폐사 대책으로 내놓은 것 중 하나가 ‘가축사육 기상정보시스템’이다. 이 시스템은 지역별 기온·습도, 예보 데이터를 바탕으로 동물이 느낄 수 있는 더위를 ‘가축더위지수’(Temperature Humidity Index)로 추산해 누리집(chuksaro.nias.go.kr)에 공개한다.

농촌진흥청 국립축산과학원이 2017년 처음 만들었는데, 이듬해 극한폭염으로 동물들이 죽어 나가자 일부 지역과 시범 농가에 문자 알림 서비스를 시작했다. 일종의 ‘농장동물 고온 건강경보’를 내리는 것이다. 2021년부터는 전국으로 확대해, 더위지수가 위험·폐사에 이를 경우 시스템에 가입한 농가에 문자 알림을 보낸다. 이처럼 정부가 가축더위지수를 추산해 알리는 나라는 영국·오스트레일리아·미국 정도다.

다만 이 시스템이 얼마나 잘 활용되는지 살필 필요가 있다. 최근 농촌진흥청에 확인하니, 전국 9만5000여 농가 가운데 문자 알림을 신청한 곳은 8700여곳에 머문다. 농장주가 고령인 경우, 누리집 정보를 확인하는 데 한계가 있고 시스템 존재 자체를 모르는 곳도 많다.

가축더위지수에 반영되는 수치가 오직 기상 데이터뿐이란 점도 한계다. 축사 내부 환경이나 사육 밀도에 따른 온습도도 중요한데, 현 시스템은 이를 반영하지 않고 있다. ‘폭염 때는 사육 밀도를 낮추라’는 지침을 안내하기도 하지만, 실행 가능성은 거의 없다.

결국 이 ‘불지옥’의 근본을 돌아보지 않을 수 없다. 동물들은 왜 그 좁고 더운 공간에 갇혔는가. 오직 ‘고기’가 되기 위해 밀집사육되는 동물들은 폭염에 제 몸 하나 돌리지 못하는 공간에서 죽음만 기다린다. 지난 6월 세상을 떠난 미국 작가 존 로빈스는 책 ‘육식의 불편한 진실’(1987)에서 “우리가 매끼 먹어치우는 건 영양이 아니라 악몽”이라고 적었다.

김지숙 지구환경팀 기자 suoop@hani.co.kr

![<font color="#FF4000">[단독]</font> ‘유럽 39사이즈’ 샤넬 샌들로 바꿨다…특검, 교환 내역 확인](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0807/53_17545189674655_20250807500071.webp)

![[단독] 방첩사, ‘평양 무인기’ 사전 인지 정황…작전 계획 ‘V보고서’ 받아](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0807/53_17545326264555_20250807501210.webp)

![[단독] ‘민간인’ 이노공 전 차관, 이종섭에 출금해제 신청서 전달](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0805/53_17543958057085_20250805503808.webp)

![[단독] 김건희 “윤상현과 통화한 적 없다”…특검서 ‘공천 개입’ 의혹 부인](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0807/53_17545342550954_20250807501544.webp)

![[단독] 김건희 “건희2 폰, 나 아닌 행정관이 사용” 특검에 진술](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0807/53_17545293961093_20250807500992.webp)

![<font color="#FF4000">[단독]</font> 김건희 “윤상현과 통화한 적 없다”…특검서 ‘공천 개입’ 의혹 부인](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0807/53_17545342550954_20250807501544.webp)

![<font color="#FF4000">[단독]</font> 김건희, 전화 걸어 “잘 받았다”…샤넬백·인삼차 건넨 통일교 녹취](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0725/53_17534397556841_20250725503191.webp)

![<font color="#FF4000">[단독]</font> 방첩사, ‘평양 무인기’ 사전 인지…작전 계획 ‘V보고서’ 받아](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0807/53_17545326264555_20250807501210.webp)

![<font color="#FF4000">[단독] </font>김건희 “건희2 폰, 나 아닌 행정관이 사용” 특검에 진술](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0807/53_17545293961093_20250807500992.webp)