“선생님, 제가 제일 힘든 건요, 도대체 제가 왜 이런 병에 걸렸는지 도무지 모르겠다는 거예요.”

40대 직장인 ㄱ씨가 상담실에서 건넨 첫마디였습니다. 20년 가까이 익숙하게 걷던 출근길, 지하철역까지 몇 걸음 남지 않은 거리에서 그는 갑자기 멈춰 설 수밖에 없었습니다. 분주히 오가는 사람들 사이에서 숨이 막히고, 손발이 떨리며, 식은땀이 쏟아졌습니다. “이러다 죽을 수도 있겠다”는 생각이 스치자 몸은 아예 굳어버렸습니다.

한참을 그 자리에 서서 호흡만 붙잡고 씨름하다 겨우 진정됐지만, 그날도 다음날도 출근하지 못했습니다. 그렇게 ㄱ씨는 ‘공황장애’라는 낯선 진단과 마주했고, 결국 지난해 휴직계를 내야 했습니다.

공황발작이 일어날 때 우리 몸은 마치 맹수가 눈앞에 달려드는 것처럼 반응합니다. 심장은 두근거리고, 호흡은 가빠지며, 온몸에 경계 신호가 울립니다. 원래 이 반응은 생존을 위한 본능입니다. 그런데 실제 위험이 없는 일상 한가운데서 이 경보가 울릴 때, 우리 삶은 순식간에 흔들립니다.

왜 이런 일이 벌어질까요? 뇌의 경보장치가 실제 위험과 일상의 긴장을 구별하지 못하게 됐기 때문입니다. 그리고 그 배경에는 오랜 스트레스, 과로, 수면 부족, 관계 갈등, 생활습관의 불균형이 복합적으로 쌓여 있습니다.

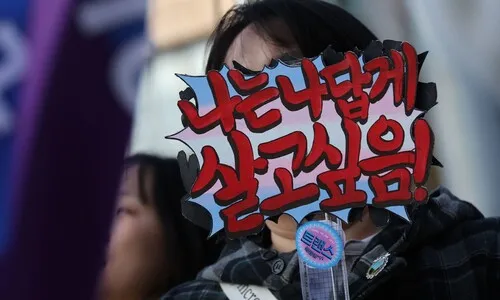

사실 공황장애는 특별히 약하거나 결함이 있어서 생기는 병이 아닙니다. 그럼에도 많은 분이 자신을 탓합니다. “나는 연예인도 아니고, 큰 사건을 겪은 것도 아닌데 왜 나한테 이런 일이…” 하고 말이죠.

하지만 제가 수많은 내담자를 만나며 발견한 패턴이 있습니다. 공황장애는 오히려 책임감이 강하고, 스트레스를 오래 견디며, 자신의 한계를 인정하지 않고 살아온 분들에게 더 자주 찾아옵니다. 착하고 책임감 강한 딸, 아내, 엄마로 살아온 ㄱ씨처럼요.

그 때문에 공황발작이 찾아올 때 많은 분이 “이 두려움을 이겨내야 한다”고 생각합니다. 하지만 두려움과 싸우기보다는 내 몸이 보내는 신호에 귀 기울이는 것이 더욱 중요합니다. 그래야 우리는 두려움에 잠식되지 않고 회복을 위한 실질적 대처를 할 수 있습니다. 규칙적 운동, 명상, 건강한 식사 등은 공포를 이겨내는 무기가 아니라, 내 몸과 다시 연결되는 통로입니다.

공황장애는 부끄러운 병이 아닙니다. 도망쳐야 할 감정도 아닙니다. 그저 우리 몸이 보내는 “잠시 멈춰, 나를 돌봐달라”는 간절한 신호일 뿐입니다. 그리고 그 신호에 귀 기울일 때 우리는 다시 자기 자리로, 자기 호흡으로 돌아올 수 있습니다.

용인정신병원 스마트낮병원 센터장