때 이른 겨울이 찾아왔다. 2025년 10월, 시린 공기를 맞는 사람들도 몸을 잔뜩 움츠렸다. 독일 베를린, 프랑크푸르트, 쾰른의 길모퉁이 곳곳에서 난민들이 컵을 내밀었다. 2024년 6월 말, 독일 내 체류 난민 수는 348만명으로 역대 최고치를 기록했다. 2010년대 이후 경제 불황과 팬데믹으로 예전 공동체적 유대 관계인 ‘게마인샤프트’와 이해·계약적 질서인 ‘게젤샤프트’가 정면으로 맞붙어 파열음을 냈다.

지난 10월15~19일 개최된 프랑크푸르트 도서전 전후는 독일의 학술·지성계를 좀 더 다채롭게 만나볼 수 있는 기회였다. 10월14일 도서전 쪽이 노벨 문학상 수상자 크러스너호르커이 라슬로 대신 개막 기자회견 연설을 맡긴 신진 작가 노라 하다다가 이스라엘이 가자지구에서 “학살을 저질렀고 독일 언론이 이를 축소 보도했다”고 밝힌 것은 논란을 감수한 선택이었다. 발표를 끝낸 뒤 자리로 돌아온 하다다의 어깨가 살짝 떨렸다. 지인이 수고했다며 토닥였다.

2023년 10월7일 하마스의 공격과 잇단 이스라엘의 보복으로 가자전쟁이 터진 뒤 반유대주의를 문제 삼는 독일 지식인 상당수는 이스라엘의 공격에 면죄부를 주거나 침묵과 저항 사이를 오가는 분위기를 나타냈다. 독일 지성계의 살아 있는 전설이자 현존하는 가장 유명한 프랑크푸르트학파 구성원인 위르겐 하버마스는 그해 11월13일 이스라엘의 대응에 대해 역사적 책임을 강조하면서 “원칙적으로 정당하다”고 성명을 발표했다. 이후 이스라엘의 보복에 “학살”이라는 말은 공적으로 금기어가 되다시피 했다. 이에 반대하며 정치철학자 낸시 프레이저, 아미아 스리니바산 등이 이스라엘의 폭력을 규탄하는 데 서명하고 나섰다. 이듬해 4월, 프레이저는 쾰른대학의 ‘알베르투스 마그누스 교수’ 자격으로 초청받았지만 이스라엘의 학살을 비판했다는 이유로 초청이 취소되고 프레이저가 다시 이에 “유대애적 매카시즘”이라 비판하는 등 사건이 일파만파로 확산됐다.

프랑크푸르트 도서전이 열린 행사장 반대편에서 펼쳐진 ‘팔레스타인 해방 도서전’도 그런 복잡성 위에 있었다. 2023년 10월 프랑크푸르트 도서전이 팔레스타인 소설가 아다니아 쉬블리의 작품 ‘사소한 일’(한국어 번역판 전승희 옮김, 강)에 주기로 한 문학상 시상을 하마스의 공격을 빌미로 일방적으로 취소했고, 이에 반발한 50개국의 출판인들이 이후 프랑크푸르트 도서전을 보이콧해왔다. 쉬블리의 소설은 1949년 벌어진 이스라엘 군인들의 팔레스타인 소녀 집단 강간과 살해를 소재로 삼았다.

튀빙겐대 한국학과 연구원 최현덕 박사는 “2차 세계대전 시기 나치의 학살과 홀로코스트에 대한 죄책감은 독일의 현대 정치와 문화, 윤리를 관통하는 정체성에 가까운 핵심 개념이었고 역사적 책임과 도덕적 성찰로 이어졌다”고 설명했다. 반유대주의 재등장에 대한 공포가 독일 사회를 강타했다. 실제로 한겨레가 만난 여러 작가·출판인·저널리스트들이 독일 내 반유대주의에 대한 우려를 나타내며, 독일의 역사적 책임 의식이 이어져야 한다고 강조했다. ‘홀로코스트 기억 정치’라는 사회적 금기, 대학과 언론 내의 검열, 반유대주의 발언 처벌 법률이라는 강력한 장치들이 맞물려 학살을 학살이라 말하기 어려운 구조가 만들어지고 있었다.

이처럼 지식장에서 강화된 금기와 사회적 긴장은 독립출판이 담당해온 실험적 콘텐츠의 개발이나 유통을 위축시켰다. 그 여파는 출판 구조 양극화에도 영향을 주었다. 대형 출판사는 ‘위험한 비주류’보다 ‘안전한 주류’의 목소리를 담으려는 분위기가 뚜렷했다. 독립출판사는 공적 지원 없이 비주류 논픽션이나 학술서를 발간하기 힘들게 됐다. 설상가상 디지털 기술 발전으로 유튜브와 틱톡 등에 독자를 뺏긴 독일 출판·서점계는 안간힘을 써서 긍정적인 신호를 포착하려고 애쓰는 기류가 엿보였다. 프랑크푸르트 도서전을 앞두고 독일 서점출판협회는 2024년 독일 도서 시장의 총매출이 약 98억8천만유로(약 16조3천억원)로, 전년도인 2023년에 견줘 1.8% 증가했다고 발표했다. 경기 둔화에도 안정적인 성장세를 유지했다는 것이다.

그러나 서점계에는 구조적인 변화가 있었다. 독일 연방통계청이 올해 발표한 자료를 보면, 2023년 소매 서점 업체 수가 3천개로 사상 최저치를 기록했다. 3900여개 소매 서점이 있던 5년 전보다 24% 감소한 수치였다. 임대료, 인건비 상승과 온라인 서점의 확대가 소형 서점의 몰락을 부추겼다. 독일인의 독서 습관은 디지털 서비스 쪽으로 점점 옮겨갔고 특히 소규모 독립출판사들은 커다란 위험에 처해 있는 것으로 나타났다. 프랑크푸르트 도서전을 진행하는 중에도 작은 출판사들이 병합되고 있다는 소식이 속속 들려왔다. 최근 ‘프랑크푸르터 알게마이네 차이퉁’을 비롯한 독일 언론은 독립출판사의 병합 때문에 프랑크푸르트 도서전의 부스가 줄고 있다고 장탄식을 터뜨렸다.

그러나 희망이 없지는 않다. 독립출판사 이익단체이자 산업적인 연대조직인 독립출판사협회(Interessengruppe Unabhängige Verlage)에는 800여곳의 회원사가 등록돼 있다. 또 문화정책적인 대표 기구로서 25년 전 설립된 쿠르트 볼프 재단(Kurt‑Wolff‑Stiftung)에는 148개 회원사가 소속돼 있다. 이 재단은 구조적인 출판 지원 제도 도입을 위해 노력해 왔는데, 최근 연방 정부가 이를 검토할 계획을 밝혀 독립출판인들은 환영의 뜻을 나타내고 있다. 재단은 매년 봄 라이프치히 도서전에서 우수한 독립출판에 주는 ‘쿠르트 볼프 상’을 시상하고 가을 프랑크푸르트 도서전에서는 독립출판사의 성과를 담은 카탈로그 ‘책에 관한 이야기’(Es geht um das Buch)를 내면서 독립출판의 ‘가시성’(die Sichtbarkeit)을 높이려고 노력한다. 이 ‘가시성’과 ‘책 다양성’(bibliodiversity)은 독일 독립출판인들이 가장 자주 언급한 핵심 단어였다.

한국에서 주로 쓰이는 책의 ‘물성’이라는 말은 손에 잡히는 실체이자 디지털 시대에 사라져가는 경험 그 자체로서 독일 출판인들의 ‘가시성’이란 말과 만나고 있었다. 서로 닮아 있었기에 독일인들은 다시금 책을 둘러싼 공동체를 회복하려고 했다. 독일 전역 공원에서 만나볼 수 있는 간이 도서관인 ‘열린 책장’(Offener Bücherschrank)엔 서로 교환하거나 빌려볼 수 있는 책이 들어 있었다. 출판인들은 오프라인 서점, 낭독회 등을 열어 독자들과 더 뜨겁게 만날 채비를 했다. ‘책에 관한 이야기’ 올해 버전에서 에디토리얼은 “교육, 의견의 다양성, 토론, 문화 교류는 민주주의의 기둥”이라 재확인했다. ‘가시성’과 ‘책 다양성’의 회복은 공론장의 근육을 만들 것이었다.

베를린·프랑크푸르트·쾰른/글·사진 이유진 선임기자 frog@hani.co.kr

※본 기사는 정부광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.

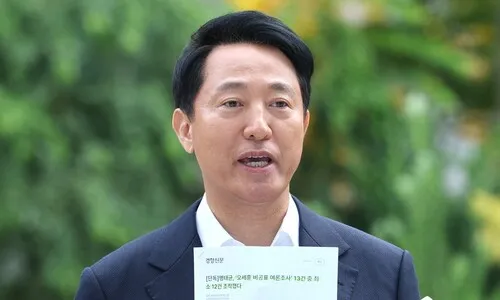

![[사설] 폭탄주, 명품 수수, 왕 놀이...윤석열·김건희 권력 사유화 제대로 단죄해야](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/1107/53_17625080577478_20251107502648.webp)

![<font color="#FF4000">[속보]</font> 북한산 백운대서 70대 여성 등산객 추락 사망](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2025/1108/20251108500372.webp)