어떤 동화는 줄거리보다 감각으로 더 강렬하게 남는다. 스코틀랜드 작가가 쓴 ‘꼬마 삼보와 호랑이 버터’가 그런 이야기다. 꼬마 삼보가 새 꼬까옷을 입고 나갔다가 호랑이 네 마리를 만난다. 호랑이들은 삼보에게서 옷과 신발, 우산까지 빼앗아 간 후, 자신이 더 멋있다며 다툼을 벌인다. 삼보가 나무 위에 피해 있는 동안, 호랑이들은 그 둘레를 빙글빙글 돌며 싸우다 녹아서 버터가 된다. 삼보의 가족은 그 버터를 가져다 팬케이크를 구워 먹는다. 인종차별적인 명칭과 묘사의 문제점은 나중에야 깨달았지만, 이 얘기 자체는 어린 내게도 기묘하게 느껴졌다. 호랑이가 어떻게 버터가 되지? 그건 무슨 맛일까? 이 동화는 위협적인 신체를 먹어 없앨 수 있는 대상으로 변형하는 신화적 호러였다.

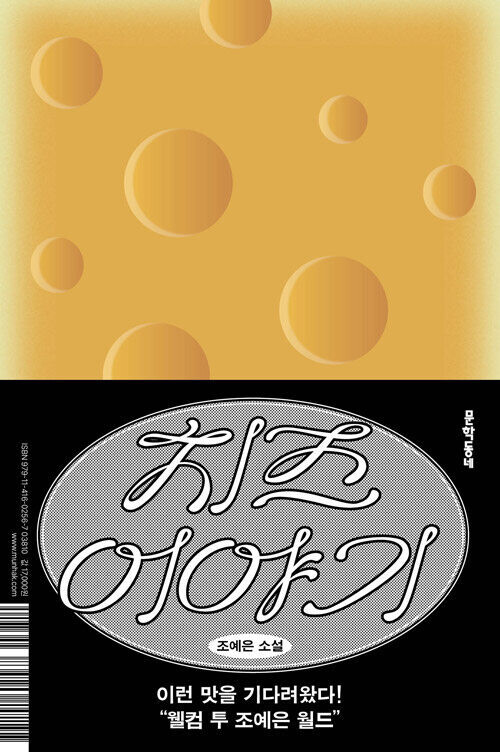

조예은은 신체 변형의 모티브를 잘 다루는 작가이다. 그의 소설 속 청년들은 자신, 혹은 억압자의 변형을 통해 세계와 맞대면한다. 최근 출간된 작품집 ‘치즈 이야기’에는 현대와 근미래에서 일어나는 신체 변형 이야기가 여럿 수록되었다. 어떤 면에서는 오비디우스의 ‘변신 이야기’의 현대 호러식 대응점 같다. 원제가 ‘아메이니아스의 칼’이었던 ‘수선화에 스치는 바람’은 쌍둥이 자매의 상호 의존을 나르키소스 신화에 빗대었다. ‘반쪽 머리의 천사’에서는 신인 배우가 죽은 이후, 그가 연기한 영화 캐릭터가 스크린에서 빠져나온다. ‘소라는 영원히’에서는 손을 대면 사물의 기억을 읽을 수 있는 소녀가 기계 신체와 함께 수많은 사람의 기억을 이식받는다. ‘두번째 해연’은 딸이 죽은 이후에 그 기억을 심은 두번째 딸이 치매인 아버지와 함께 우주여행을 떠나는 이야기이다.

표제작인 ‘치즈 이야기’에서는 이런 변형 과정이 현실적인 감각으로 묘사된다. 여기서 변신은 신화처럼 신비하거나 아름답지 않고, 곰팡내 나고 꿉꿉하며 진득하다. “나”는 일곱 살에 엄마에게 버림받고 3주 넘게 어둡고 더러운 방에 갇혀 있었다. 15년 후, 내가 양식집 보조로 취직하고 간신히 어엿한 삶을 시작하려던 시점, 엄마는 교통사고로 전신마비가 되어 나타나고, 나는 그 작은 방으로 돌아간다.

며칠 전, 이와 비슷한 실화 기사를 읽었다. 엄마가 집을 나가면서 36개월 된 아기가 폭염 속에서 혼자 사흘 동안 방치된 사연이었다. 경찰에 붙잡힌 엄마는 빵과 과자 등을 두고 갔으니, 애가 찾아 먹을 줄 알았다고 변명했다. 기저귀도 떼지 못한 아이였다. 피부에는 빨간 발진이 돋아 있었다. 창가에 서서 엄마를 기다렸던 이 여름은 아이에게 어떻게 기억될까? 엄마의 무지, 무시라는 공포는 아이의 삶에 어떻게 남을까? ‘치즈 이야기’에서 나를 가둔 엄마는 이제 본인이 갇힌 신세가 되어 악취를 풍기다가, 결국엔 다른 존재, 부드럽고 향긋한 풍미를 가진 것으로 변모한다. 무서운 호랑이가 고소한 버터로 변했듯, 엄마가 그렇게 먹어 치울 수 있는 것으로 바뀌고 나서야 아이는 공포 없이 살아가게 된다. 소설의 끝, 주인공은 묻는다. 이 이야기는 무서운 이야기일까, 웃기는 이야기일까? 나는 무척 가슴 아픈 이야기라고 생각했다.

박현주 작가·번역가

![[단독] 이혁 주일대사 내정자, 한-일 정상회담 ‘특별수행원’으로 동행](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0822/53_17558566681146_20250822502858.webp)

![[단독] 특검, ‘박정훈 대령 긴급구제’ 기각한 김용원 인권위원 출국금지](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0821/53_17557686752508_20250821504054.webp)

![[포토] 황폐한 가자지구…이 지옥은 언제 끝날까요](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0822/53_17558448310326_20250822502277.webp)