이지상 l 고단한 사람들의 일상에 희망의 언어를 들려주는 작가이자 싱어 송라이터, 사진가. 시노래 운동 ‘나팔꽃’ 동인으로 6장의 음반과 4권의 책을 썼다. 경희대 후마니타스칼리지 교수.

“사람의 중심은 아픈 곳”이라는 말을 품고 산 지 오래됐다. 손톱 밑에 가시가 박혔는데 그리운 이가 잡아주는 손이 따스할 리 없고 뱃속이 메슥거리는데 산해진미가 눈에 들어올 리 없다. 아픈 곳은 반드시 치유해야만 일반적인 생활이 가능하다. 제 몸의 상처에 약을 바르며 은혜를 베푼다고 생각하는 사람이 없으며, 처방약을 삼키며 병증의 중심을 치료하기 위해 멀쩡한 장기를 희생시킨다고 여기는 사람도 없다. 아픈 곳을 치유하는 것은 선택이 아니라 의무라는 말이다.

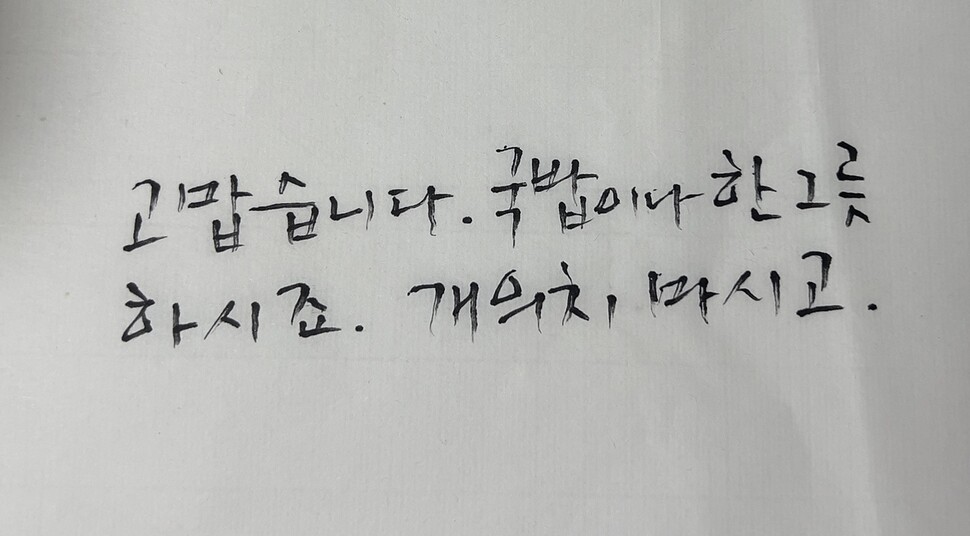

나희덕의 시 ‘존엄한 퇴거’를 읽는다. “고맙습니다. 국밥이나 한 그릇 하시죠. 개의치 마시고.” 고작 스물한 자의 외롭고 쓸쓸한 유언에 68년의 삶을 담은 한 생명이 있었다. 자신의 주검을 거두어줄 가족 하나 남기지 못한 기초생활 수급자 최아무개씨는 장례비 100만원이 담긴 봉투 하나, 그리고 유언이 쓰인 10만원이 든 봉투 하나를 남겼다. 2014년 가을이었다.

시인은 재산도 빚도 남지 않았던 그의 삶을 완전한 영점으로 돌아가는 것, 존엄한 퇴거라고 썼다. 나는 그의 유언 스물한 글자를 쓴다. 또 다른 누군가가 생을 마감하기로 결심하는 다세대주택 단칸방의 창문에 마지막 잎새가 되어야 한다는 심정으로 천천히 쓴다. 사람의 중심이 아픈 곳인 것처럼 사회의 중심도 아픈 곳이어야 한다는 주문을 외우며, 이 아픈 글자를 꾹꾹 눌러쓴다. 올해에도 어김없이 가을은 오고 마지막 잎새가 떨어지는 창문을 보며 소주잔을 들이켜는 죽어가는 목숨의 “개의치 마시고”는 이따금 뉴스의 사건·사고란을 채울 것이다. 치유의 의무를 다하지 못하는 사회 속에서 외면당하는 상처가 되어버린 개인의 가을은 또 얼마나 쓸쓸할 것인가.

이지상 싱어송라이터, 작가

![[단독] 이혁 주일대사 내정자, 한-일 정상회담 ‘특별수행원’으로 동행](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0822/53_17558566681146_20250822502858.webp)

![[단독] 특검, ‘박정훈 대령 긴급구제’ 기각한 김용원 인권위원 출국금지](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0821/53_17557686752508_20250821504054.webp)

![[포토] 황폐한 가자지구…이 지옥은 언제 끝날까요](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0822/53_17558448310326_20250822502277.webp)