“초과근무수당 부당청구 거부했다가 직장내괴롭힘을 당했다.”

최근 서울 노원구청에서 정규임용을 앞둔 9급 공무원 시보의 내부고발이 화제가 됐습니다.(‘“거짓 초과근무 동참 거부하자 왕따”…노원구청 직장괴롭힘 논란’) 이 공무원은 부서에 만연했던 초과근무수당 부정수령 사례를 국민권익위원회와 서울시에 신고했고, 현재 서울시에서 조사가 이뤄지고 있습니다.

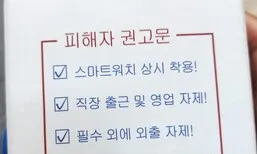

당시 기사에 미처 보도하지 못한 내용이 있습니다. 지난해 12월 구청 인사팀장이 이 공무원과 면담과정에서 한 말입니다.

초과근무 때 통상임금의 1.5배를 지급받는 일반 노동자들(근로기준법 적용 대상)보다 단가는 적은 셈입니다. 게다가 하루 1시간을 공제한 뒤 최대 4시간, 월 57시간까지만 인정됩니다. (코로나19 확산을 계기로 재난·감염병 대응 업무는 예외로 지정됐습니다.) 이마저도 예산 한도 안에서만 지급됩니다.

이에 구조적으로 야근이 잦은 소방관들이 임금청구소송을 제기했고, 2019년 대법원은 “초과근무수당 청구권은 해당 근무 자체에 의해 발생하는 것이지 예산 책정 행위에 의해 정해지는 게 아니므로 실제 초과근무시간에 해당하는 수당을 지급해야 한다”고 판결하기도 했습니다.

인사혁신처 자료를 보면, 중앙부처 사무직 공무원의 월 평균 초과근무 시간은 2018년 24.2시간에서 지난해 22시간으로 줄었습니다. 부서별 초과근무 할당제를 시행해 특정시간 이상 초과근무를 하지 못하게 해 초과근무시간이 줄어드는 추세라고 합니다.

지방직 공무원의 월 평균 초과근무 시간은 2018년 22.6시간에서 2019년 22.0시간으로 줄었습니다. 지난해 국정감사 때 국회 행정안전위원회 한정애 의원(현 환경부 장관)이 공개한 자료를 보면, 2019년 기준 지자체 근무 지방직 공무원 1명에게 1인당 지급되는 초과근무수당이 연 328만원으로 총액은 1조원을 넘겼습니다.

초과근무가 많은 지방자치단체를 살펴봤습니다. 2019년 광역지방자치단체 가운데 공무원 1인당 월 초과근무시간(수당)은 충남도 47시간(54만7천원), 경기도 46시간(64만3천원)가 가장 많았습니다. 기초단체 가운데는 서울 송파구(43시간·52만6천원)와 충남 태안군(42시간·44만2천원)이 많았습니다. 하루 1시간을 공제하고 초과근무수당이 계산되는 점과 한달 근무일이 20일 남짓인 점을 고려하면, 이 지자체 공무원들은 하루 평균 세시간 이상 초과근무를 한 셈입니다. 아침 9시에 출근한 공무원 전원이 밤 9시 넘어 퇴근한다는 얘기죠.

정말 그런지, 왜 그런지 송파구청 쪽에 물었습니다. “기초단체 가운데 공무원 1인당 주민수가 월등히 많기 때문에 업무량이 많아 초과근무가 많을 수밖에 없다”는 답변이 돌아왔습니다.

그런데 초과근무시간이 가장 많은 광역단체인 충남은 공무원 1인당 주민수가 360명으로 17개 광역단체 가운데 11위입니다. 반면에 인구당 주민수가 2위(527명)인 경남은 초과근무시간이 34시간(47만6천원)으로 9위였습니다.

참고로 광역단체 가운데서는 강원도(14시간·16만3천원)과 대구시(23시간·32만2천원)가, 기초단체 가운데서는 전남 구례군(11시간·13만7천원), 강원 정선군(12시간·12만3천원)이 초과근무가 적었습니다. 지자체들 사이 편차가 큰 편입니다.

행정안전부 누리집 감사·감찰결과 코너에 공개된 지난해~올해 초 사이 초과근무수당 부정수령 사례들입니다.

하지만 이게 전부일까요. 노원구청 사례에서 보듯이, 공무원들의 초과근무수당 부정수령은 소수만의 비위가 아니라 거의 대부분이 참여하는 관행일 수도 있습니다.

검색해보니, 1999년 “서울 성동구청이 지난해(1998년) 12월 지문인식기를 구청 현관에 설치”해 “시간외수당 지급액이 20% 가량 줄었다”는 뉴스(<동아일보> ‘시간외 근무 최첨단 지문인식기로 체크’)가 있더군요. 2007년엔 경기 수원시 공무원 2311명이 지난 5년간 초과근무시간을 대리 기재하는 방법으로 모두 333억4700만원의 시간외 근무수당을 부당하게 챙긴 사실이 경기도 감사에서 밝혀지기도 했습니다.

2015년엔 경북에서 소방공무원 2명이 자신의 지문을 실리콘으로 본을 떠 부하직원들에게 주고 야근을 한 것처럼 속여 300만원의 수당을 타냈다가 해임된 경우가 있었습니다. 2019년 국정감사에서는 국군병원 군의관 500여명 가운데 9%인 46명이 실리콘지문, 공무원증 등을 부하에게 맡기는 방식으로 출퇴근 기록을 조작한 사실이 들통나 징계를 받은 사실이 공개되기도 했습니다.

이외에도 초과근무수당 부정수령 사례들은 차고도 넘칩니다.

방지 노력이 없었던 것은 아닙니다. 특히 올해부터는 초과근무수당 부정수령 처벌 기준이 강화됐습니다. 초과근무수당·출장여비 부정 수령액이 100만원 미만일 경우 과실이면 정직~견책, 고의면 파면~정직, 100만원 이상인 경우 과실이면 강등~감봉, 고의면 파면~강등 징계를 받게 된답니다. 부정수령한 초과근무수당 환수액을 현재 2배에서 5배로 늘리는 국가공무원법·지방공무원법 개정안도 국회 법제사법위원회에 계류 중입니다.

취재 과정에서 인터뷰한 모든 공무원들은 “부정수령은 일부에 한정된 문제지, 최근엔 그런 관행은 거의 사라졌다”고 입을 모아 말했습니다. “도덕적 해이에 근거한 일탈 사례가 부각되는 것으로, 최근 들어 워라밸과 공정성을 강조하는 문화가 자리하면서 예전에 비해 많이 개선된 것으로 파악한다”(행안부 관계자) 얘기도 있었습니다.

하지만 익명을 요청한 한 도청 공무원은 “옛날에는 부서 막내가 출퇴근 카드를 일괄적으로 관리하면서 밤 10시 정도에 가서 다 (퇴근을) 찍고 나왔는데, 요즘은 본인이 직접한다. 휴일에도 오전에 나와 출근 찍고 나와서 자기 볼 일 보다 (하루 한도인) 4시간 뒤 퇴근 찍고 돌아간다”고 말합니다.

사실 모든 기관, 모든 공무원을 전수조사 하지 않는 이상, 초과근무수당 부정수령 근절은 불가능한 일인지 모릅니다. 하지만 잊을만 하면 나오는 부정수령 사례는 국민들 혈압은 높이고, 진짜로 야근하느라 바쁜 공무원들의 사기를 떨어뜨립니다. 게다가 공정이 시대의 화두로 떠오른 시대입니다. 하지도 않은 야근을 했다며 국민이 낸 세금을 받아가는 일은 사라졌으면 하는 바람입니다.

박태우 기자 ehot@hani.co.kr

![[단독] 권성동 ‘차명폰’ 나왔다…통일교 윤영호, 건진법사와 연락](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0827/53_17562453330604_20250826504682.webp)

![[속보] ‘통일교 정치자금’ 의혹 권성동 특검 출석…“저는 결백하고 당당”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0827/53_17562566243889_2317562566030196.webp)

![[단독] 권성동 ‘차명폰’ 나왔다…통일교 윤영호, 건진법사와 연락](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0827/53_17562453330604_20250826504682.webp)

![국민 61% “한·미 정상회담 성과 있다” [리얼미터]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0827/53_17562592530361_3617562154655859.webp)

![[사설] 여당 검찰개혁안에 이견 제시한 정성호 법무장관](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0826/53_17562012823814_20250826504276.webp)

![검찰 보완수사권의 역설 [유레카]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0826/53_17561952181246_20250826504068.webp)

![국민 61% “한·미 정상회담 성과 있다” [리얼미터]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0827/53_17562592530361_3617562154655859.webp)