철새는 해마다 대륙을 가로질러 수천~수만㎞를 날아 이동하는 ‘장거리 여행자’로 유명하다. 지구 상에서 가장 널리 퍼져있는 포유류인 박쥐 일부 종도 이 같은 장거리 여행을 할 수 있긴 한데, 박쥐의 경우 관찰이 어려운 탓에 알려진 것이 많지 않았다.

최근 과학자들은 초경량 송신기와 저전력 무선 네트워크를 활용해 박쥐가 폭풍우를 이용해 대륙 간 여행에 나선다는 사실을 밝혀냈다. 2일(현지시각) 독일 막스플랑크 동물행동연구소 에드워드 허미 박사후연구원 등 연구진은 “봄철 유럽 대륙을 가로질러 이동하는 작은멧박쥐 71마리에 초경량 지능형 송신기를 부착해 관찰한 결과, 박쥐들은 폭풍우 전선을 따라 이동하며 에너지를 아껴 더 멀리 날아가는 전략을 사용하고 있었다”고 연구소 보도자료에서 밝혔다. 연구 결과가 담긴 논문은 국제학술지 ‘사이언스’에 실렸다.

연구진은 봄철 중부 유럽 알프스에서 최대 1600㎞를 이동하는 암컷 작은멧박쥐의 이동 경로 일부를 조사했다. 유럽 전역에 분포하는 이 박쥐는 식충성 박쥐로, 매년 봄 북동쪽으로 이동해 번식한 뒤 다시 알프스로 동면을 위해 돌아온다. 허미 연구원은 “이번 연구를 통해 박쥐가 이동한 경로뿐 아니라 일일 가속도, 활동량, 체온과 주변 환경의 풍속·기압·기온 등 박쥐가 경험한 환경도 알 수 있었다”면서 “여전히 장거리를 이동하는 박쥐의 이동 주기를 완벽히 밝혀내긴 부족하지만, 미스터리한 박쥐의 생태를 알 수 있는 ‘작은 빛’을 마련했다”고 보도자료에서 말했다.

이번 연구에 사용된 초경량 송신기는 막스플랑크 동물행동연구소 과학자들이 개발한 ‘사물 인터넷(IoT)’ 송신기로, 박쥐 전체 몸무게의 5%에 불과하다. 멧박쥐의 몸무게는 18~40g인데 송신기는 1g 정도다. 이 초경량 송신기가 2주 이상 박쥐에 부착 상태를 유지하면서 하루에 최대 1440회씩 데이터를 기록해 네트워크에 전송하는 방식이다. 125마리에게 송신기를 부착했으나 일부에서는 일찍 분리돼 71마리의 데이터가 모였다. 애초에 이 연구는 막스플랑크 동물행동연구소가 주도하고 있는 생물추적·관찰 네트워크인 ‘이카루스’(ICARUS, International Cooperation for Animals Research Using Space) 프로젝트의 일환으로 국제우주정거장의 데이터 송수신기를 이용해 데이터를 모으는 방안이 구상됐지만, 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 중단됐다고 ‘사이언스 매거진’은 설명했다.

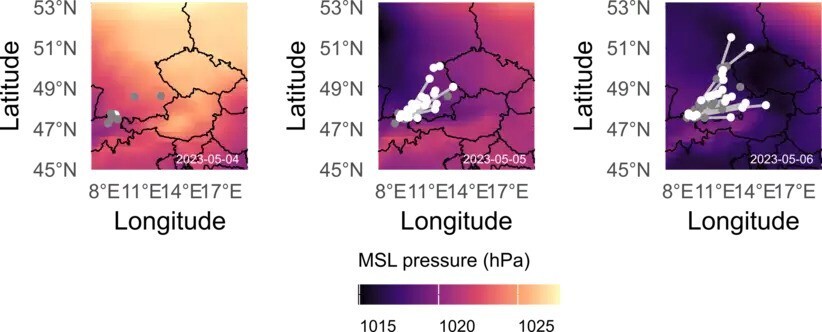

연구진이 스위스에서 박쥐 71마리에게 부착한 송신기에서 보내온 3년간의 데이터를 분석한 결과, 박쥐들은 여러 방향으로 날아갔지만 대체로 북동쪽으로 날아갔으며, 약 13~14㎧의 속도로 하룻밤에 최대 383㎞를 이동했다. 최대 속도는 43.3㎧에 달했다. 특히 데이터에는 박쥐가 있는 곳의 풍속과 풍향, 기압, 구름, 비, 기온 등 기상 정보도 포함됐는데, 박쥐는 기압이 떨어지고 기온이 상승하는 밤에 특히 많이 이동하는 패턴을 보였다.

허미 연구원은 “박쥐들은 따뜻한 편서풍의 도움을 받아 폭풍 전선을 타고 이동했다”면서 “활동 측정 센서에서 이때 박쥐들이 에너지를 덜 사용하는 것으로 나타났다”고 말했다. 바람을 타고 이동하며 에너지를 보전하는 방식으로 움직였다는 것이다. 그는 “새들이 이동할 때 바람을 이용한다는 것은 알려졌지만 박쥐가 이런 생태를 지닌다는 것은 처음 밝혀지는 것”이라고 설명했다.

연구진은 이번 연구가 풍력발전으로 인한 박쥐의 충돌 피해를 줄일 수 있을 것이라 내다봤다. 이들은 “지금까지 박쥐들이 언제 이동을 시작하는지 명확하지 않았지만 이번 관찰로 박쥐의 이동을 예측할 시스템을 구축할 수 있게 됐다”며 “박쥐가 날아다니는 밤에는 풍력발전의 터빈을 끄도록 권고할 수 있을 것”이라고 말했다.

김지숙 기자 suoop@hani.co.kr

![[단독] 법원, ‘한동훈 공판 전 증인신문’ 특검 청구 인용…23일 심문](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0912/53_17576631522544_20250912502454.webp)

![[단독] 윤석열-이시원·이종섭 통화, 박정훈 영장 기각 직후 새벽부터였다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/original/2025/0912/20250912501980.webp)

![가자지구는 전지구적 생태학살의 리허설이다 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0911/53_17575493209548_20250911500233.webp)

![<font color="#FF4000">[단독] </font>법원, ‘한동훈 공판 전 증인신문’ 특검 청구 인용…23일 심문](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/470/282/imgdb/child/2025/0912/53_17576631522544_20250912502454.webp)