레테의 강. 그리스신화에 나오는 망각의 강이다. 저승길에 그 강을 건너면 이승에서 있었던 모든 일을 잊는다. 철인 플라톤은 망각의 강을 거꾸로 풀이한다. 저승을 갈 때가 아니다. 이승으로 올 때다. 영혼이 육체의 옷을 입을 때다. 태어날 때 영혼은 ‘이데아’를 망각한다. 그래서다. 플라톤에게 인간은 잊어버린 이데아를 늘 갈망하는 결핍의 존재다.

흔히 ‘이상’으로 번역하는 플라톤의 이데아 개념에 동의하지 않아도 무방하다. 플라톤에서 얻을 통찰은 인간이 기본적으로 망각의 동물이라는 데 있지 않을까.

찬찬히 톺아볼 일이다. 망각이 없다면 과연 삶의 무게를 견딜 수 있을까. 회의적이다. 삶의 시련과 실연 때문만은 아니다. 질투와 시기는 또 얼마나 삶의 속살을 살풍경으로 몰아넣는가. 프랑스 사실주의 작가 오노레 드 발자크가 토로하지 않았던가. 사람은 망각 없이 살 수 없음을.

정작 문제는 다른 데 있다. 망각해야 할 일은 잊지 않고 잊지 말아야 할 일을 망각한다. 그 또한 인간론으로 넘기기엔 우리의 삶이 녹록하지 않다. 가령 부산대학의 한 교수는 쓸쓸하게 회고했다. 지난해 수업 중에 물었단다. “10월16일, 오늘이 어떤 날인가?” 옳게 답한 학생이 50명 가운데 두 명이었다. 10월16일. 부마항쟁의 봉화가 부산대에서 불붙은 날이다. 종신집권 야욕으로 가득한 박정희 정권에 맞서 부산대 학생들이 거리로 나갔고 시민이 호응하면서 항쟁은 삽시간에 퍼져갔다. 그로부터 꼭 열흘 뒤 독재정권은 무너졌다.

하지만 ‘민주주의 신새벽’이 시작한 부산대 안에서도 10·16은, 부마항쟁은 잊혀가고 있다. 부산민주공원에서 만난 한 중년 민주인사의 한숨으로 시월은 더 스산하다. “부산이 왜 오늘 이렇게 됐을까!” 하지만, 어디 부산만인가. 공안세력이 다시 활개치고 있지 않은가. 혹 우리 모두 이미 건넌 게 아닐까. 망각의 저 슬픈 강을.

손석춘 논설위원 songil@hani.co.kr

망각의 강

유레카

손석춘기자

- 수정 2005-10-13 18:39

- 등록 2005-10-13 18:39

![<font color="#FF4000">[단독] </font>유럽상의 “한국 철수는 최악 가정일 뿐…노란봉투법 입장, 경총서 의뢰”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0730/53_17538602423115_17538602254322_9017538602147517.webp)

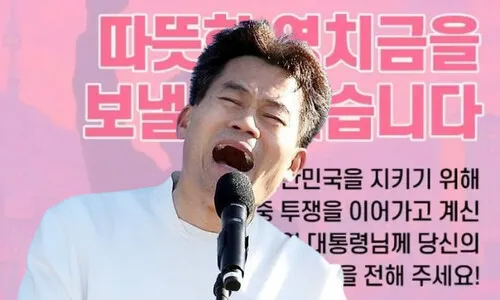

![[사설] ‘윤 어게인’ 전한길이 국민의힘 상왕인가](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538661557538_20250730503644.webp)

![‘신천지 대선경선 개입설’ 휩싸인 국힘…홍준표, 뒤늦은 폭로 이유는? [공덕포차]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538766784839_20250730503908.webp)

![[단독] 박정훈 대령 “‘윤석열 격노 전해 들었다’ 한 김계환 진술은 면피용”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/resize/test/child/2025/0730/53_17538424081512_20250730501397.webp)

![[사설] 안이한 조처에 스토킹 비극, 피해자 보호책 시급하다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538680942056_20250730503666.webp)

![노란 색 지우기? [한겨레 그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538726997774_20250730503845.webp)

![[사설] 노란봉투법 취지 왜곡하는 과잉 불안 조장 멈춰야](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538682504459_20250730503672.webp)