재벌의 영어권 표기는 ‘chaebol’이다. 우리 발음을 옮겨 쓴다. 마땅히 번역할 말이 없기 때문이다. 재벌 체제가 한국의 특수한 현상임을 세계가 공인하고 있는 셈이다. 공개 백과사전인 〈위키피디아〉는 ‘chaebol’이 복합기업들(conglomerates)을 칭하는 한국어라고 하면서도, 가족이 지배하는 한국의 기업집단을 일컫기도 한다고 덧붙이고 있다. 〈브리태니커〉는 다각화를 추구하면서도 자금·인사·경영 면에서 일관된 체제 아래 움직이고 있다는 점에서 복합기업과 성격을 달리한다고 적고 있다.

재벌이 먼저 번성한 곳은 일본이다. 그러나 2차대전 뒤 연합국 점령군 사령부의 명령으로 일본 재벌은 해체됐다. 지금도 과거 계열사들이 제휴해 그룹 모양새를 하곤 있지만 느슨한 연대일 뿐, 총수가 전권을 행사하는 한국 재벌과는 다르다.

재벌은 주주 권리에 이중적 태도를 보인다. 사유재산권을 들어 총수의 주주권 행사에 간섭하지 말라고 하면서도, 다른 주주의 주주권 주장은 경계한다. 공정거래위원회 집계로, 상호출자 제한 기업집단 38곳의 총수와 총수 일가 지분율은 2005년 4월1일 기준으로 평균 4.94%에 그친다. 계열사를 복잡하게 엮어 5%도 안 되는 지분으로 전체를 지배한다. 나머지 주주는 지배권 행사면에서 들러리인 셈이다.

외형이 커지고 대물림 단계가 늘어나면서 재벌은 총수 1인 지배 체제 유지와 세습에 어려움을 겪고 있다. 총수 일가의 지분율이 갈수록 줄기 때문이다. 대물림을 쉽게 하자고 외형을 줄일 수도 없다. 태생적 난관이다. 최근 삼성과 두산에서 보듯, 갖가지 편법이 나오고 때로는 가족 싸움이 벌어지기도 하는 건 이런 까닭에서다. 상속증여세 때문에 총수 지배 체제는 3대를 넘기기 어려울 것이라는 관측도 한때 있긴 했다. 하지만 재벌의 대응력은 법보다 빨리 진화해 왔다. 재벌 체제를 둘러싼 논란이 언제쯤 끝날는지.

김병수 논설위원 byungsk@hani.co.kr

재벌

유레카

김병수기자

- 수정 2005-10-12 21:08

- 등록 2005-10-12 21:08

![<font color="#FF4000">[단독] </font>유럽상의 “한국 철수는 최악 가정일 뿐…노란봉투법 입장, 경총서 의뢰”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0730/53_17538602423115_17538602254322_9017538602147517.webp)

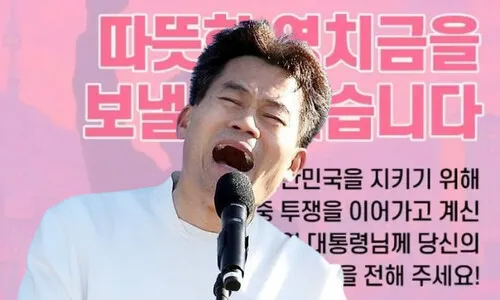

![[사설] ‘윤 어게인’ 전한길이 국민의힘 상왕인가](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538661557538_20250730503644.webp)

![‘신천지 대선경선 개입설’ 휩싸인 국힘…홍준표, 뒤늦은 폭로 이유는? [공덕포차]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538766784839_20250730503908.webp)

![[단독] 박정훈 대령 “‘윤석열 격노 전해 들었다’ 한 김계환 진술은 면피용”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/resize/test/child/2025/0730/53_17538424081512_20250730501397.webp)

![[사설] 안이한 조처에 스토킹 비극, 피해자 보호책 시급하다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538680942056_20250730503666.webp)

![노란 색 지우기? [한겨레 그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538726997774_20250730503845.webp)

![[사설] 노란봉투법 취지 왜곡하는 과잉 불안 조장 멈춰야](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538682504459_20250730503672.webp)