1953년 동독의 공산당 정부가 노동자 봉기를 진압하자, 독일의 극작가 베르톨트 브레히트는 인민이 정부를 버렸다고 비꼬았다. 지난달 18일 독일 총선에서 복지국가 해체를 요구하는 정당들이 거부된 뒤, 독일과 서유럽 엘리트의 대부분은 다시 한 번 그렇게 됐다고 믿었음에 틀림없다. 독일 유권자의 뜻은 거의 분명했다. 확실한 과반이 복지국가의 뼈대 유지를 약속한 정당들에 투표한 것이다. 유럽의 복지국가가 21세기에 살아남을 수 없다는, 정치 엘리트들 사이의 통념을 거부한 것이다.

복지국가 보호 조처들이 성장을 늦추고 실업을 늘린다는 주장을 둘러싸고 논쟁이 뜨겁다. 정직한 경제학자들은 이런 주장의 증거가 모호하다는 점을 인정한다. 오히려 복지국가 보호의 지속 가능성은 상식에 속하는 문제다. 경제수학을 동원한 복잡한 분석이 필요하지 않다. 관대한 실업급여, 갑작스런 일자리 상실에 대한 보호, 보편적 의료보호 등이 합리적으로 40년 전 가능했다면, 생산성이 두 배 넘게 높아진 오늘날 노동자들이 그때와 같은 혜택을 누리는 게 어떻게 불가능하다는 말인가.

서유럽 나라들은 21세기에도 복지국가를 감당할 수 있다. 진정한 논점은 분배다. (미국식 모델을 따르는) 엘리트들은 보통 소득분배를 노동자들에 대해선 낮추고 상위 소득계층에게는 높이고자 한다. 기업의 이윤, 의사·변호사 및 다른 고등교육 전문가 같은 상위 노동계층의 보수를 높이기 위해서다. 말레이시아나 중국 노동자들이 훨씬 더 적은 보수에 일하려 하는 한, 독일과 프랑스의 공장 노동자들이 안락한 유럽의 생활수준을 누릴 수는 없다는 게 이들의 주장이다. 물론, 아무런 무역장벽도 없는 상태에서 개발도상국 노동자들과 직접 경쟁하게 된다면, 독일과 프랑스의 기업들이 훨씬 더 높은 임금을 주는 것은 매우 어려울 것이다. 그러나 이런 상태의 조성은 우연이 아니다. 지난 25년에 걸쳐 주도면밀하게 추진해온 무역정책의 결과다. 그 핵심은 독일·프랑스의 노동자들이 말레이시아와 중국의 공장 노동자들과 경쟁하게 만드는 것이었다.

그러나 장벽 철폐의 대상은 의료와 법, 다른 고임금 분야에 맞춰질 수도 있었다. 그렇다면 숙련도가 높은 개도국의 우수한 학생들은 독일과 프랑스로 가서 이들 분야에서 일자리를 얻을 수 있었을 것이다. 공장 노동자들과 마찬가지로, 개도국의 전문가들도 부유한 나라에서 훨씬 더 적은 보수를 받고 일하려 한다. 그러나 부유한 나라들의 전문가들을 위한 ‘전문가 보호주의’는 미디어로부터 아무 비판도 받지 않는다. 이들이 바로 사회적 의제를 통제하는 사람들이기 때문이다. 이들은 공장 노동자, 상점 점원 등의 임금과 생활수준을 유지하는 보호 형태들을 공격하지만, 자신들이 누리는 높은 생활수준을 보장하는 보호 형태들에 대해서는 아무도 눈치를 못 채게 만든다.

독일 총선의 결과에 머물러서는 안 된다. 복지국가의 생존을 보장하려면, 그 지지자들은 공세를 펼 필요가 있다. 부유한 나라들의 전문가들에게 혜택을 주는 보호주의 장벽의 철폐를 요구해야 한다. 원칙적으로 보호주의 장벽에 반대하는 엘리트들(그리고 경제학자들)은 유럽의 보통 노동자들의 생활수준을 보호하는 장벽만 반대하고 있을 뿐이다. 이 사실이 인정된다면, 유럽 경제의 미래에 대해 정직하게 논의할 수 있을 것이다. 그리고 모든 사람이 기술과 세계화로부터 혜택을 받도록 하는 정책을 고안해내는 게 가능할 것이다.

딘 베이커/미국 경제정책연구센터 공동소장

![<font color="#FF4000">[단독] </font>유럽상의 “한국 철수는 최악 가정일 뿐…노란봉투법 입장, 경총서 의뢰”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0730/53_17538602423115_17538602254322_9017538602147517.webp)

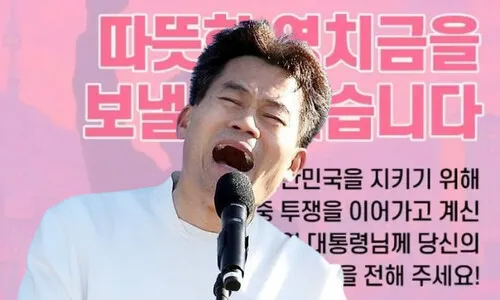

![[사설] ‘윤 어게인’ 전한길이 국민의힘 상왕인가](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538661557538_20250730503644.webp)

![‘신천지 대선경선 개입설’ 휩싸인 국힘…홍준표, 뒤늦은 폭로 이유는? [공덕포차]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538766784839_20250730503908.webp)

![[단독] 박정훈 대령 “‘윤석열 격노 전해 들었다’ 한 김계환 진술은 면피용”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/resize/test/child/2025/0730/53_17538424081512_20250730501397.webp)

![[사설] 안이한 조처에 스토킹 비극, 피해자 보호책 시급하다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538680942056_20250730503666.webp)

![노란 색 지우기? [한겨레 그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538726997774_20250730503845.webp)

![[사설] 노란봉투법 취지 왜곡하는 과잉 불안 조장 멈춰야](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0730/53_17538682504459_20250730503672.webp)