과도한 온실가스를 배출한 선진국들이 2050년까지 170조달러(19경5500조원)의 기후보상금을 개발도상국들에게 지불해야 한다는 연구 결과가 나왔다. 현재 세계 탄소배출량 10위권 안에 드는 한국의 기후보상금 예상치도 3105조원으로 나타났다.

앤드류 패닝 영국 리즈대 지속가능성연구소 연구원 등 영국과 스페인 출신 연구팀은 5일(현지시각) <네이처 지속가능성>에 낸 논문에서 선진국들이 연간 약 6조달러에 이르는 보상금을 개발도상국에 지급해야 하는 결과가 나왔다고 밝혔다.

연구팀은 지구의 대기를 세계인이 공평하게 나눠쓰는 ‘공유물’로 가정하고, 전세계 168개국의 인구를 반영해 1인당 배출할 수 있는 온실가스를 할당하는 방식으로 기후보상시스템을 설계했다. 그리고 1960년 이후 각국이 ‘탄소예산’을 자기 몫보다 얼마나 초과 혹은 과소 사용했는지 계산했다. 여기서 탄소예산은 산업화 이전과 비교해 지구 평균기온 상승폭을 1.5도 이하로 제한하는 목표를 지키기 위해 인류가 배출할 수 있는 탄소량을 말한다. 대다수 개도국은 할당량보다 적게 사용했지만, 미국과 유럽연합의 국가들, 캐나다, 일본 등 선진국은 할당량을 초과해 사용했다.

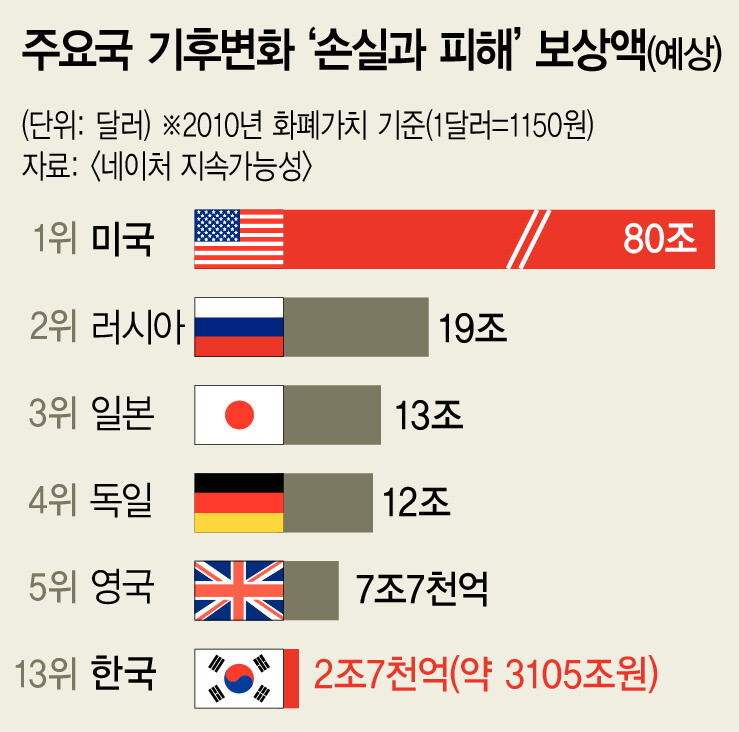

그 결과, 전세계 168개국 가운데 미국, 러시아 등 67개국이 기후보상금을 지급해야 하는 나라로 분류됐다. 미국이 부담해야 할 금액은 80조달러로 가장 많았다. 러시아, 일본, 독일, 영국이 뒤를 이었고, 한국은 2조7천억달러로 13번째로 많았다. 2050년까지 모든 나라가 탄소중립을 달성하고 ‘1.5도 목표’를 지키기 위해 선진국이 내야 할 보상액은 170조달러에 달했다.

반면, 인도와 중국, 나이지리아, 파키스탄 등 101개국은 기후보상금을 받을 나라로 분류됐다. 중국은 현재 온실가스 최대 배출국이지만, 인구가 많은 탓에 1인당 배출량이 적어 탄소예산을 덜 사용해 보상을 받을 자격이 있었다.

연구팀은 “1960년부터 대기 중 이산화탄소에 대한 과학적 이해와 화석연료로 인한 지구 온도 상승이 인식됐기 때문에, 이를 출발점으로 온실가스 배출량을 측정하는 게 합리적이라고 봤다”며 “1850년을 기준으로 하면 미국 등 선진국이 부담해야 할 금액은 더 늘어난다”고 설명했다.

앞서 전세계 국가들은 지난해 이집트에서 열린 제27차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP27)에서 기후변화에 대한 책임이 적은데도 큰 피해를 입은 개도국들의 ‘손실과 피해’를 지원하기 위한 ‘기후기금’을 설립하기로 합의한 바 있다. 하지만 선진국의 책임 한계와 분담 비율 등 구체적인 내용에 대해서는 합의하지 못한 바 있다.

연구진은 이번 연구 결과가 개도국에 대한 손실과 피해에 대해 보상하는 하나의 방법론이 될 수 있을 것으로 기대하고 있다. 연구에 참여한 패닝은 리즈대가 낸 보도자료에서 “기후를 불안정하게 만드는 온실가스 초과 배출에 대해 아무런 책임이 없는 일부 국가에 경제를 빠르게 탈탄소화하라고 요구하는 것은 기후정의에 어긋난다”며 “오히려 이들 국가는 불공정한 부담에 대해 보상을 받아야 한다”고 말했다.

남종영 기자 fandg@hani.co.kr

![<font color="#00b8b1">[인터뷰]</font> ‘두버지’ 이윤민 “두쫀쿠 가장 맛있게 먹는 법은…”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0131/53_17698167372121_20260130502877.webp)

![<font color="#FF4000">[단독] </font>양승태 항소심, ‘원세훈 직권남용 판례’ 인용해 1심 무죄 뒤집어](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0130/53_17697728837565_20260130502751.webp)

![‘김건희엔 연민’ ‘국민엔 모독’ 판결…참을 수 없는 ‘사법 방종’ [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2026/0131/53_17698196355571_20260130502895.webp)

![[단독] “한학자, 윤석열 만남 보고받고 좋아서 눈물 흘렸다”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2026/0129/53_17696841026675_20260129503990.webp)

![[단독] 이진국 청와대 사법제도비서관 사의…‘검찰개혁’ 갈등 여파인 듯](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2026/0129/53_17696774333467_20260129503721.webp)