북한이 4월 개정헌법에 핵보유국임을 명기한 것으로 알려지자 우리 정부와 미국이 즉각 이를 인정하지 않을 것임을 분명히 밝히는 등 민감한 반응을 보였다.

북한은 2005년 2월 외무성 성명을 통해 처음으로 “핵무기를 만들었다”고 밝힌 이후 스스로 핵보유국임을 주장해 왔다. 그러나 남한과 미국 등은 북한이 인도와 파키스탄, 이스라엘처럼 핵비확산조약(NPT) 바깥의 핵보유국 지위를 인정받으려는 시도라고 보고 이를 부인해왔다. 이런 사실을 아는 북한이 헌법에 핵보유국임을 명기한 것은 북한이 핵을 포기할 의사가 없는 것이 아니냐는 의구심만 키우고 있다. 정부 당국자는 “북한이 핵 보유 사실을 헌법에 공식화함으로써 핵 포기가 더욱 어려워진 측면이 있다”며 “관련국들의 의구심만 더 키우게 됐다”고 말했다.

김정은 유일 체제의 정당화를 위한 국내 정치용의 성격이 있다는 관측도 나온다. 북한의 핵 보유국 선언은 4월 개정 헌법 서문에서 김정일 국방위원장의 치적을 설명하면서 나온다. 문맥상 김일성-김정일-김정은으로 이어지는 세습의 정당성을 강조하는 맥락이라는 것이다.

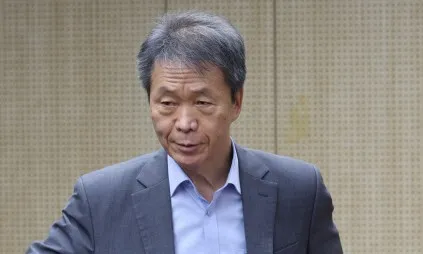

한국과 미국 정부는 즉각 “북한의 핵보유국 지위를 인정할 수 없다”고 밝혔다. 조병제 외교통상부 대변인은 31일 정례 브리핑에서 “핵보유국 지위는 핵비확산조약(NPT)에 따른 것인데 북한은 스스로 핵비확산조약 회원국이 아니라고 부인하고 있다”며 “북한은 핵보유국 지위를 가질 수 없다”고 말했다. 핵 비확산조약은 미국과 러시아, 영국, 프랑스, 중국 등 5개 나라만 핵보유국 지위를 부여하고 있으며, 북한은 조약을 탈퇴한 상태이다. 조 대변인은 또 “북한은 9·19 공동성명에 따라 핵개발 계획을 포기한다고 국제사회에 약속했고, 두 차례의 유엔 안보리 결의도 북한의 핵무기 개발을 금지하고 있다”며 “북한이 약속을 무시하고, 국제법 위반을 계속한다는 것은 북한의 국제적 고립만 더욱 심화시킬 것”이라고 경고했다.

마크 토너 미 국무부 부대변인도 30일(현지시각) “미 정부는 북한을 ‘핵보유국’으로 절대로 받아들이지 않을 것이라는 방침을 오랫동안 유지해 왔다”며 기존 견해에 변화가 없다고 말했다. 그는 또 북한의 핵개발을 부인한 ‘9·19 공동선언’과 유엔 안보리 결의를 거론하며 “그들의 정책을 냉정하게 검토하고, 도발행위를 중단하고, 핵보유국이 되려는 욕심에 앞서 주민들을 먼저 돌보고, 국제사회에 동참해야 한다”고 말했다.

일본 정부의 반응은 즉각 확인되지 않았지만, 언론들은 북한이 헌법에 핵보유국임을 명시한 것에 대해 큰 의미를 두지는 않았다. <아사히신문>은 북한 헌법 개정 내용을 국제면에서 작게 취급하면서, “북한은 전부터 스스로 핵보유국이라고 일컬어왔으나, 이번에 헌법에 이를 명시함으로써 북한에 핵이 얼마나 중요한지를 거듭 강조했다”고 해석했다. <요미우리신문>은 “북한이 수정헌법 서문에서 ‘핵보유국’이라고 처음으로 명시했다”며 “지금까지도 핵보유국이라고 칭해왔지만 이번 개정으로 핵을 국가의 기본으로 삼는 체제임을 헌법에도 명확히 규정하게 됐다”고 전했다.

박병수 선임기자

워싱턴 도쿄/권태호 정남구 특파원 suh@hani.co.kr

![<font color="#FF4000">[단독]</font> 1인당 49만원…한덕수, 국무위원 만찬 세 번에 1550만원 ‘흥청망청’](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1112/53_17629337979468_11_17629317830253_4517629317592424.webp)

![[사설] 조태용 구속 이어 내란 세력 단죄 박차 가해야](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/1112/53_17629505020668_20251112503619.webp)

![[현장] 울산화력 ‘60대 용접공’ 유족 “버티고 버텼는지…손발 모으고 있어”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/1112/53_17629459787283_20251112503530.webp)

![<font color="#FF4000">[현장]</font> 울산화력 ‘60대 용접공’ 유족 “버티고 버텼는지…손발 모으고 있어”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1112/53_17629459787283_20251112503530.webp)