한·중·일 3개국 정상회의가 5월 말께 열릴 전망이라고 일본 주요 언론들이 4~5일 일제히 보도했다. 이 회담은 지난해 8월 캠프 데이비드 정상회의를 통해 한·미·일 3각 동맹으로 나아가는 첫발을 뗀 윤석열 정부가 지난해 가을께 ‘연내 개최’를 목표로 추진했지만, 중국의 소극적 태도로 무산된 바 있다. 이미 러시아 관계를 크게 훼손한 윤 대통령이 중국 관계마저 관리하지 못한다면, 한국 외교의 편향성과 미·일 종속성은 더욱 심화될 수밖에 없다.

중국이 2019년 12월 이후 4년 반 만에 열리는 이 회의에 임하기로 결정한 것은 급박하게 돌아가는 국제정세 탓이다. 미·일은 10일 정상회담을 열어 주일미군과 자위대의 지휘·통제 시스템을 크게 강화하는 역사적 합의를 내놓는다. 기시다 후미오 일본 총리는 3일 언론 인터뷰에서 “(한-미 동맹과 같은) 연합사령부를 설치하는 건 아니다”라고 말했지만, 미·일이 군사적으로 일체화되는 방향으로 나아가는 건 분명해 보인다. 일본 자위대는 7일 남중국해까지 나가 미국·오스트레일리아·필리핀 등과 연합훈련을 실시했다. 일본이 미국과 함께 인도·태평양 지역에서 ‘중국 봉쇄망’을 강화하는 데 선봉에 서겠다는 각오를 보여준 셈이다.

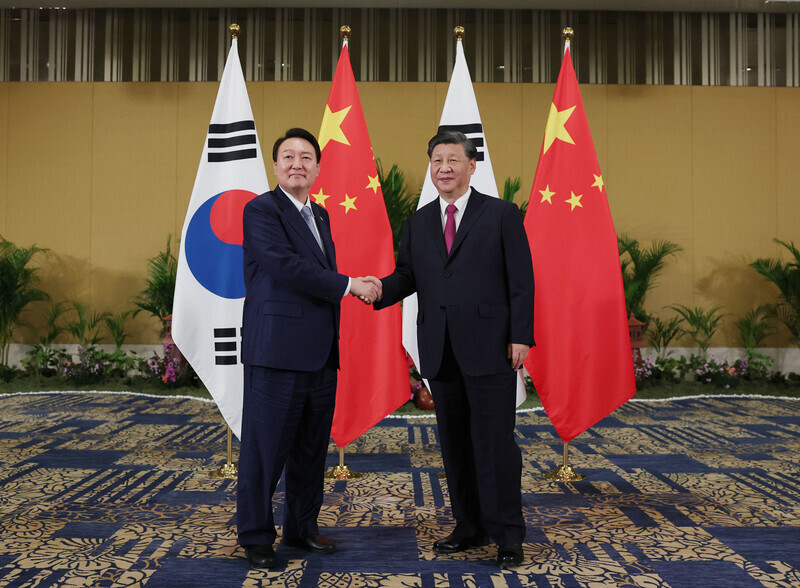

이런 대격변의 흐름 속에서 중국 역시 움직일 수밖에 없었던 것으로 보인다. 시진핑 중국 국가주석은 2일 조 바이든 미국 대통령과의 전화회담에서 대만 문제 등 양국 간 핵심 현안에 대한 ‘견해차’를 확인하면서도 대화를 이어가기로 의견을 모았다. 중국은 리창 국무원 총리가 참석하는 이번 회의를 통해 기시다 총리와 윤 대통령에게 앞으로 중국과 어떤 관계를 만들어가겠느냐고 물을 것이다. 한국은 이미 우크라이나에 포탄을 ‘우회 지원’한 문제로 러시아와의 관계가 헝클어져 그 피해를 홀로 오롯이 감당하고 있다. 중국과의 관계에서도 비슷한 충돌이 발생한다면, 그 여파는 러시아와 비교할 수 없을 것이다.

한국은 미국의 주요 동맹이지만, 일본처럼 남중국해·동중국해(대만)에까지 나가 중국과 군사적으로 맞설 순 없다. 한·미·일 3각 군사 협력은 인도·태평양 전역이 아닌 오로지 한반도 평화와 안정을 유지하는 데 머물러야 한다. 이번 회의에서 한국이 중국을 군사적으로 적대시할 의사가 없음을 거듭 설명해 관계 회복 출발점으로 삼아야 한다. 윤 대통령은 한국이 거친 신냉전 물결에서 살아남을 수 있도록 ‘최소한의 균형’이라도 잡아야 할 것이다.

![[단독] 민희진 “방시혁 의장, 내게도 ‘상장 계획 없다’고 했다”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0915/53_17579249176305_20250915503517.webp)

![[단독] 강호필 지작사령관, 노상원과 계엄 석달 전부터 20여 차례 통화](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0916/53_17580066882011_20250916503044.webp)

![[포토] 가을 소나기에 ‘첨벙!’ 젖지 않게 조심하세요](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0916/53_17580042183167_20250916502655.webp)

![[단독] 윤석열-이시원·이종섭 통화, 박정훈 영장 기각 직후 새벽부터였다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/original/2025/0912/20250912501980.webp)

![[사설] 한·일 자동차 관세 역전됐지만, 시한 쫓긴 협상 안 된다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0916/53_17580157600342_20250916503655.webp)

![[단독] 이재석 경사 순직 당시 근무일지 휴게시간 ‘허위 기록’ 정황](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0916/53_17579911687056_20250916501572.webp)

![‘가장 보통의 사건’을 위한 개혁 [한겨레 프리즘]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0915/53_17578926441794_20250915500122.webp)