“대기오염은 똑같이 발생시키지만 사회적 통제는 덜 받는다는 게 이번 사태의 문제입니다.”

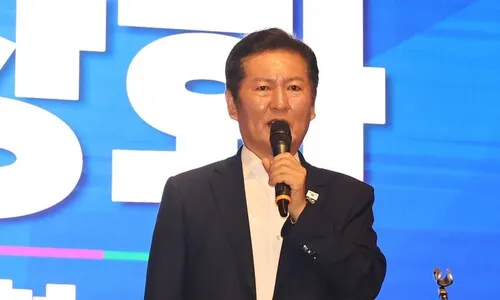

이용우 더불어민주당 의원은 5일 한겨레와 한 서면 인터뷰에서 민간소각장으로 향하는 생활폐기물의 문제에 대해 이같이 말했다. 국회 환경노동위원회 소속인 이 의원은 수도권매립지관리공사가 있는 인천 서구을을 지역구로 뒀다. 이 의원은 “민간소각장은 공공소각장과 비교했을 때 사회적으로 다하는 책임의 정도가 작다”며 “공공소각장은 주민들의 감시 등 공공 통제 외에도 주민 편익 시설을 설치하거나 주민 지원금을 조성하는데, 민간소각장은 그렇지 않다”고 말했다.

이 의원은 공공소각장과 달리 정보 제공을 하지 않는 점도 문제로 꼽았다. 이 의원은 “다른 지역의 생활폐기물이 우리 지역의 민간소각장에서 처리될 때 해당 지방자치단체는 그 사실을 전혀 알지 못한다”며 “남의 집 쓰레기를 우리 집 앞마당에서 몰래 태우는 것을 좋다고 할 지역은 없다”고 했다.

내년부터 수도권 매립지 직매립 금지 정책이 시행되지만 공공소각장 건립이 늦어지는 것도 큰 문제로 꼽았다. 이 의원은 “서울시는 하루 850톤의 소각 용량이 부족하고, 인천시는 129톤이 부족하다. 경기도는 더욱 심각한데 931톤의 소각 용량이 부족한 상황”이라며 “문제는 이들 지자체에서 2026년 1월 이전에 준공될 공공소각장이 있는 곳은 한곳도 없다. 12곳은 부지 선정조차 못 한 상황”이라고 했다.

이 의원은 공공소각장을 당장 만들 수 없다면 소각로에 들어갈 폐기물의 양을 줄일 방법을 찾아야 한다고 주장했다. 이 의원은 “종량제 봉투에 들어가선 안 되는 재활용 물품을 최대한 선별하고 공공소각장에서 소각할 양을 최소화하는 노력이 필요하다”며 “특히 쇼핑몰에서 배출되는 종량제 봉투를 뜯어서 재활용 물품을 걸러내면 40% 정도로 감축된다. 가정에서 배출되는 종량제 봉투도 재활용 물품이 많이 들어가 있다”고 했다.

이 과정에서 재활용 물품을 선별할 수 있는 전처리 시설을 확대하는 것도 대안이 될 수 있다는 게 이 의원의 주장이다. 이 의원은 “기존 소각장에 선별장을 부설하는 것은 지역 주민 동의를 받기 수월할 것”이라고 했다.

이 의원은 “공공소각장 건립은 주민 설득 과정에서 지지부진한 상황이다. 환경부와 지자체가 지역 주민 갈등 해결을 위해 특별한 프로그램을 시행해야 한다. 주민 반대가 심하다고 손을 놓고 있으면 안 된다”며 “공공소각장이 건립되지 않더라도 민간소각장이 그 대안이 될 수 없다”고 했다.

이승욱 기자 seugwookl@hani.co.kr

![대중교통 ‘케이패스’ 개편…월 6만원 내면 20만원까지 이용 [2026년 예산안]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0829/53_17564337632588_20250829501021.webp)

![바싹 갈라진 저수지엔 흙먼지만 폴폴…비는 기약이 없고 [포토]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0828/53_17563714813911_20250828503701.webp)

![[사설]‘대통령 행세’ 김건희 구속 기소, 다시는 이런 일 없도록 엄단해야](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0829/53_17564602095648_20250829502397.webp)

![<font color="#00b8b1">[현장]</font> 600일 만에 살아 내려온 박정혜…노동장관 “옵티칼 해결 나서겠다”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0829/53_17564574695773_20250829502358.webp)